Обзор и тестирование ASGARD A98X3D: белая BTF-сборка на Ryzen 7 9800X3D и RTX 5070 Ti

Мы разбираем готовый системный блок ASGARD A98X3D в белой теме. Основа — Ryzen 7 9800X3D, видеокарта ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti OC BTF White, материнская плата ASUS TUF GAMING B850-BTF WiFi, СЖО ROG Ryuo III 240 ARGB White, память DDR5 32 ГБ 5600, SSD PCIe 5.0 1 ТБ, БП ASUS Prime AP-850G и корпус ASUS A31 Plus White со стеклом.

Ключевая идея — BTF: все силовые и сигнальные разъёмы уезжают на обратную сторону платы, а питание видеокарты подаётся снизу через фирменный GC_HPWR. Зачем это нужно: лицевая «витрина» чистая, поток воздуха не упирается в жгуты, обслуживание проще, локальных горячих точек от кабелей меньше, а эстетика — как на рендерах.

Промокод Gamegpu — скидка 1500 грн на готовые ПК Asgard

https://click.ua/shop/sistemni-bloki/asgard

Промокод Gamegpu2 — скидка 2% на комплектующие

https://click.ua/shop/komplektuyuchi

| ВНЕШНИЙ ВИД И ХАРАКТЕРИСТИКИ |

В данном подразделе нашего обзора выявляются основные аспекты ASGARD A98X3D, такие как внешний вид и аппаратная конфигурация.

| ASGARD A98X3D: характеристики и внешний вид |

Характеристики и внешний вид

На упаковке есть крупная наклейка с артикулом и полной комплектацией — никаких догадок и «похоже на». Это сразу задаёт ожидания: белая тематика, платформа с обратной разводкой, игровой процессор с большим L3, видеокарта форм-фактора BTF, быстрый Gen5-накопитель и СЖО, рассчитанная на тепловой профиль 9800X3D. Сборка позиционируется как «из коробки и на стол», а не «под стол и забыть».

Внутри всё упаковано по-взрослому. Документация и гарантия Asgard — печатные, читаемые; аксессуары собраны в отдельный пакет: крепёж под накопители, винты, стяжки, переходники. Это важный нюанс готовой машины: апгрейд на второй SSD или перестановка вентиляторов делаются без охоты за «потерянным винтом».

Общий вид через стекло — ровный, без визуального мусора. Внутренняя полость на время перевозки была плотно зафиксирована воздушными подушками, поэтому радиатор, трубки и видеокарта приезжают на свои места без намёка на смещение. Корпус держит геометрию; передняя панель с горизонтальной фактурой и нижняя перфорация собирают «спокойную» картинку, а белые кабели не выпадают из композиции.

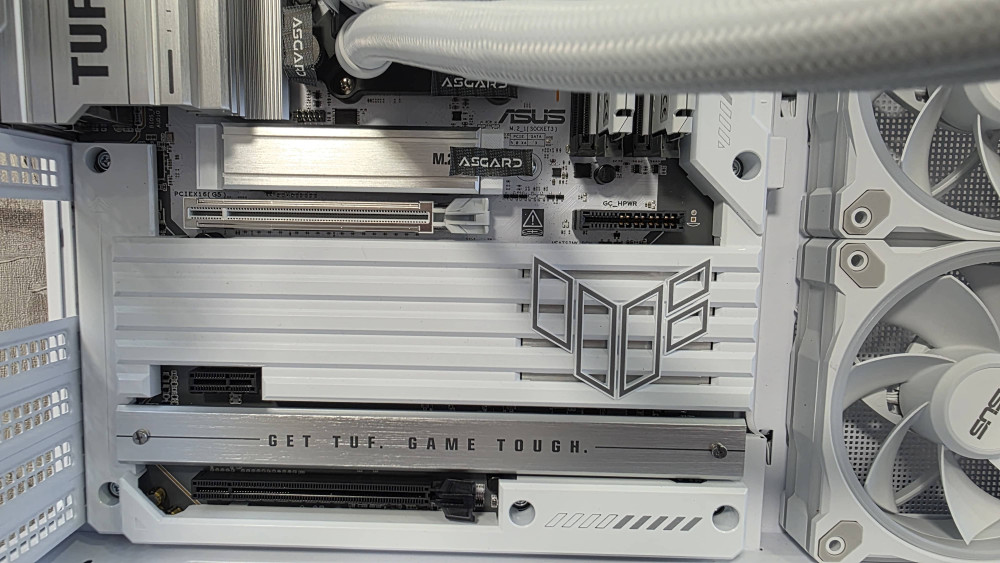

Лицевая сторона платформы как демонстрация, ради которой берут BTF. На текстолите читается слот PCIe Gen5 x16, рядом — подпись GC_HPWR, через которую карта получает питание снизу. Зона VRM закрыта белыми ребристыми радиаторами, чипсет — аккуратной крышкой, M.2-позиции — штатными пластинами с прижимом. Никаких 24-пиновых пучков, никакого EPS на виду, никаких SATA-лент — только компоненты и воздух.

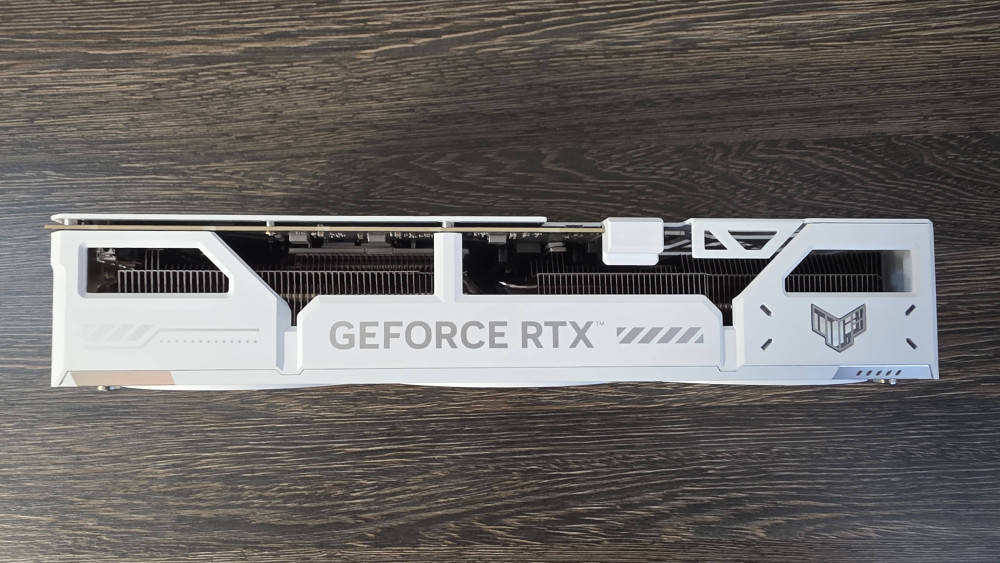

Видеокарта TUF Gaming RTX 5070 Ti BTF White держит основной визуальный вес. Три ровные крыльчатки, плотный радиатор, глухой бэкплейт, жесткая рама — в стекле это не «праздничный фонарик», а утилитарный модуль. Ключевой момент — чистый торец: питания спереди нет, всё уходит в плату через GC_HPWR. Карта сидит параллельно шасси, линия не провисает, подпорка не нужна — конструктив и бэкплейт справляются.

Над сокетом — белая «водянка» Ryuo III 240. Радиатор закреплён сверху, два вентилятора стоят ровно, шланги уходят мягкой дугой, не конфликтуют с модулями памяти. Крышка помпы с аккуратной ARGB-окантовкой не перетягивает внимание. Маршрут воздуха читается без усилий: приток снизу и спереди, выдув через верхнюю решётку — центральная шахта свободна.

Память — два белых низкопрофильных модуля, заняли парные слоты для двухканала. Высоты хватает, чтобы не ссориться с радиатором сверху; визуально они формируют ровную горизонтальную «полку» между водоблоком и видеокартой.

SSD на линии пятого поколения закрыт штатным радиатором M.2 — тон и фактура совпадают с остальными элементами, нет «лоскутности». Такое решение не только красиво, но и правильно по термологии: при длительных линейных нагрузках Gen5-накопители быстро уходят в троттлинг без нормального прижима.

Самое важное, чего не хватало: обратная сторона материнской платы (BTF на практике)

Вот здесь BTF раскрывается полностью. За глухой стенкой корпуса — не хаос, а структурированная «тыльная панель», где и живёт вся проводка. В верхнем правом углу видно питание процессора: EPS-жгут уходит в разъёмы на обратной стороне текстолита и сразу фиксируется стяжками в штатных проушинах, поэтому никаких «петель» над VRM с лицевой стороны нет. Чуть ниже — блок ATX 24-pin: толстый кабель приходит прямо в плату с тыла, не перетягивая фронт визуально и не создавая теплового мешка у края видеокарты.

Чёрная вертикальная «магистраль» кабель-менеджмента идёт отверху вниз вдоль лотка. К ней пристёгнуты все основные линии: питание материнской платы, ответвления на вентиляторы, ARGB-шины, провод на переднюю панель и линии USB/аудио. Стяжки поставлены с равным шагом, жгуты подтянуты без излишнего натяга — ничего не колышется и не шуршит о металл. Там же прячется разводка подсветки: вместо пучка разноцветных хвостов — аккуратные белые дорожки, которые исчезают в технологических окнах и выходят уже у нужных вентиляторов.

Силовой модуль видеокарты реализован через GC_HPWR, и это прямо видно с обратной стороны: толстый ответвитель уходит от БП в нижнюю зону и подключается к плате снизу, после чего мощность уже по внутреннему слою приходит в слот. Внешне это напоминает «прозрачную» установку — никакого 12VHPWR в стекле, никакого риска залома у разъёма, никакой тени от провисающей косы над кулером GPU. Вся силовая часть живёт за стенкой, а лицевая сторона получает только механический разъём PCIe x16.

Нижняя зона отдана блоку питания ASUS Prime AP-850G. Кабели модульные, лишнего не торчит: задействованы только необходимые линии, и они сразу упрятаны в канал. По соседству видно корзину под накопители и свободное пространство для прокладки дополнительных SATA/питания, если решишь поставить ещё пару дисков; точки крепления под кабельные хомуты уже предусмотрены, так что расширение не превратится в «пауколовку».

Доступ к «бэку» сокета открыт: металлическая пластина крепления помпы видна и доступна. Это значит, что заменить или переставить рамку охлаждения можно без полного разбора — снял заднюю крышку, открутил, поставил новую, закрыл. Для реального обслуживания — огромный плюс, который в обычных корпусах часто упирается в слишком маленькое сервисное окно.

Линии вентиляторов и ARGB сведены к одному «плечу» и уложены вдоль вертикальной магистрали. Никаких «колец» по центру, никаких лишних петель; проводка не давит на боковую крышку и не пытается её распереть. Даже при полностью закрытом кейсе остаётся небольшой запас пространства, так что крышка встаёт легко, без «борьбы на винтах».

В итоге обратная сторона подтверждает замысел BTF не хуже лицевой. Лобовая полость остаётся чистой и продуваемой, а вся электротехника уходит туда, где ей и место — за плату и в кабельные каналы. Обслуживание проще, эстетика лучше, воздушный тоннель прямее. Именно за это платят, выбирая BTF: не только ради «вау-картинки» за стеклом, но и ради честной инженерной логики, где провода не спорят с воздухом и железом.

| ASGARD A98X3D — программная часть и поведение системы в ОС |

Что предустановлено и как выглядит рабочая среда

Система приходит с чистым рабочим столом в фирменном стиле ASGARD: статичная тема, аккуратная панель задач, минимальный набор ярлыков. Уже отсюда видно, что сборку не перегружали сторонним софтом — стоят только утилиты для тестов и обслуживания железа. Базовый набор — ARMOURY CRATE, OCCT, фирменные инструменты ASUS и приложение NVIDIA для драйверов видеокарты. В результате после первого включения не нужно вычищать рекламные пробники и менеджеры-дубликаты — система сразу готова к работе и тестам.

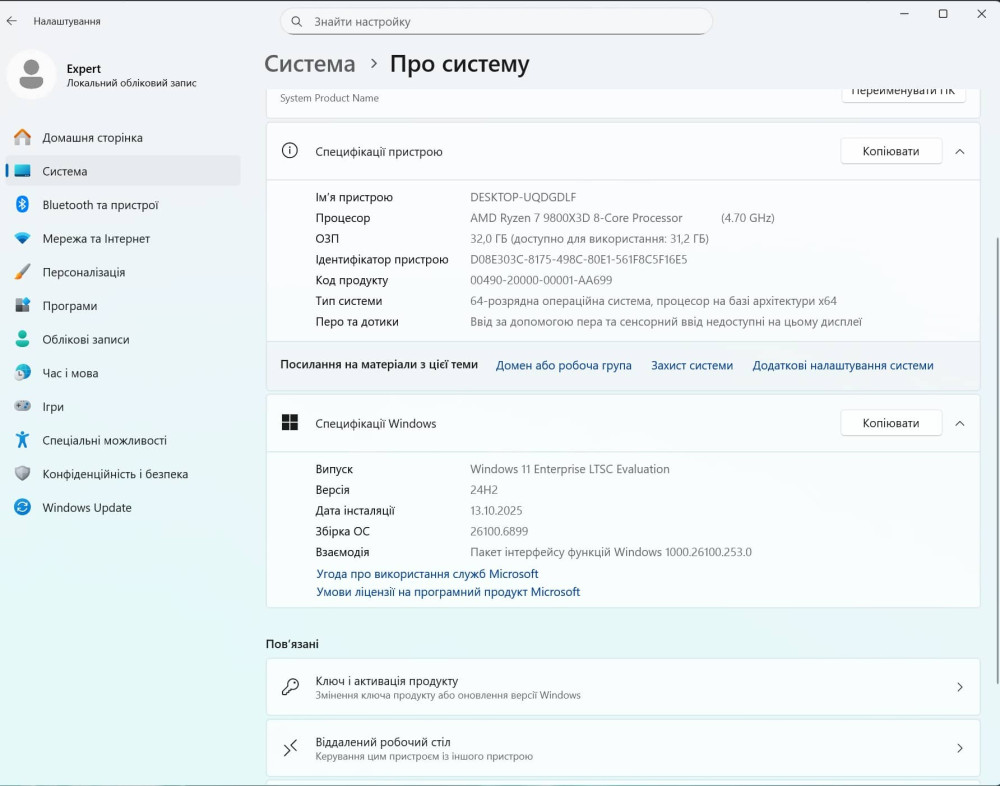

Операционная система — Windows 11 Enterprise LTSC (24H2) с локализацией интерфейса на украинском. В «О системе» отображается свежая сборка 26100.6899, дата инсталляции — середина октября, тип системы — 64-бит. Такой выбор ОС логичен для готового геймерского ПК: LTSC не засыпает машинами фич-обновлениями каждый месяц, дольше держит одно и то же ядро и даёт предсказуемость в работе драйверов. Это особенно чувствуется на платформах нового поколения, где важна стабильность цепочки «чипсет — графика — служебные утилиты».

Armoury Crate: центральная панель управления платформой

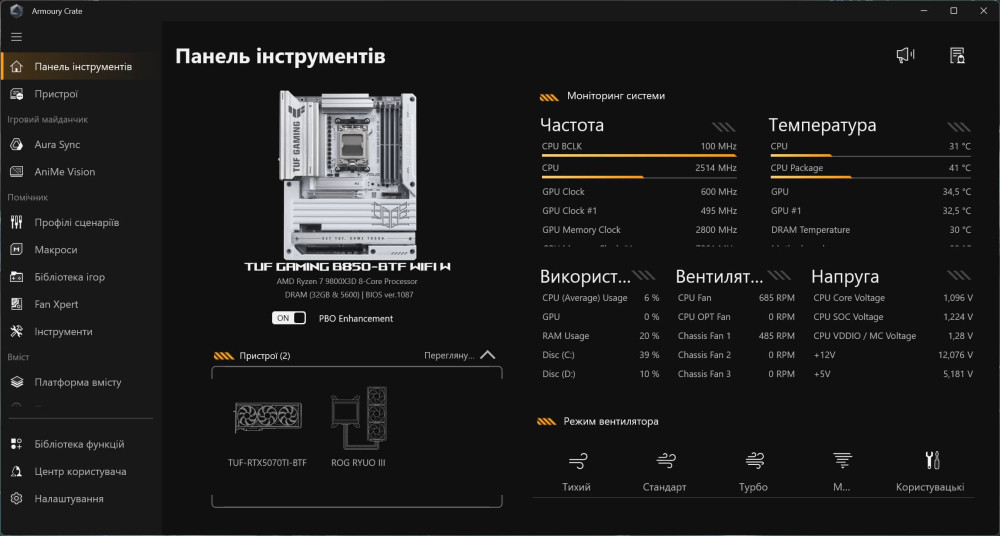

Главный «пульт» — Armoury Crate. На стартовой панели сразу определяется материнская плата TUF GAMING B850-BTF WIFI, процессор Ryzen 7 9800X3D, объём и частота ОЗУ 32 ГБ @ 5600, а также версия BIOS, которая здесь отмечена как 1.087. В нижнем блоке система «видит» устройства: TUF-RTX5070TI-BTF и СЖО ROG RYUO III — это важно, потому что управление вентиляторами, помпой и подсветкой сосредоточено в одном месте.

По мониторингу в простое картина спокойная: частота процессора держится в районе 2,5 ГГц, температура CPU 31–33 °C, пакет 41 °C, графический чип около 34 °C, модули памяти — ~30 °C. Для СЖО фиксируется скорость помпы на уровне ~2200 об/мин, а CPU-вентилятор в это время вращается на ~680–700 об/мин — практически неслышно. В корпусе активен один системный канал на ~480–500 об/мин, остальные остаются остановленными до достижения заданного порога. Такой профиль по умолчанию делает машину тихой в простое: вентиляторы не «ищут» обороты, кривая построена плавно.

Отдельно отмечу переключатель PBO Enhancement — он включён. Это характерная надстройка ASUS для Ryzen-процессоров, аккуратно поднимающая потолки мощности и частоты в рамках температурного бюджета. На практике это даёт дополнительные мегагерцы без ручной возни в BIOS, а СЖО «240» и открытая продуваемая шахта BTF-корпуса спокойно удерживают такой режим.

В разделе устройств Armoury Crate отображает три ключевых узла — плата, видеокарта и СЖО — что позволяет разруливать всё из одного окна: обновлять прошивки, править подсветку Aura Sync, настраивать вентиляторы через Fan Xpert и следить за телеметрией. Для геймерской сборки это правильная модель: меньше бегать по отдельным утилитам — меньше конфликтов и фоновых процессов.

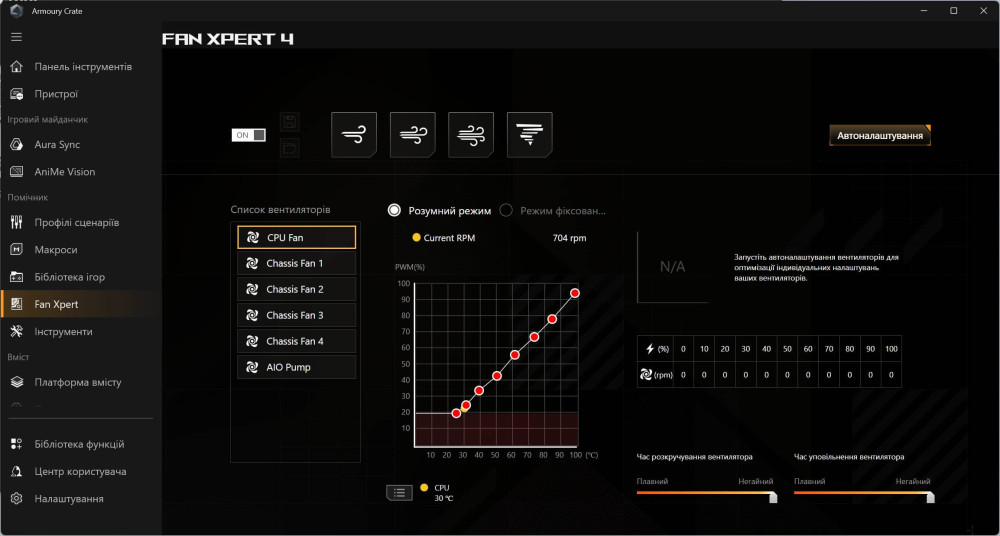

Fan Xpert 4: карта оборотов и акустика

Модуль Fan Xpert 4 показывает полный список подключённых каналов: CPU Fan, четыре шасси-канала и AIO Pump. Для каждого построена индивидуальная кривая — в «разумном режиме» она выглядит как равномерный подъём от 20 % PWM на низких температурах до 100 % к верхней границе. В простое CPU держит ~30 °C, и вентилятор процессорного радиатора вертится на ~700 об/мин. Это ниже порога слышимости в закрытом корпусе. Системный вентилятор Chassis1 в таком состоянии крутится на ~485 об/мин, остальные остаются остановлены — BTF-компоновка даёт свободный тоннель, и одного канала на минимуме хватает, чтобы не допустить тепловой «застойки».

Кривая по умолчанию настроена удачно: нет резких прыжков оборотов при кратковременных пиках. Если хочется абсолютной тишины в браузере или редакторе, можно опустить стартовую ступень до 0 % на 25–28 °C для корпусных каналов — корпус здесь не «задушен», и инерции хватает, чтобы температура не ползла вверх от любой мелочи. Для игр наоборот имеет смысл поднять среднюю часть графика до 45–55 % PWM уже при 60–65 °C по CPU Package: так вентиляторы выходят на стабилизацию заранее, и акустика воспринимается ровнее.

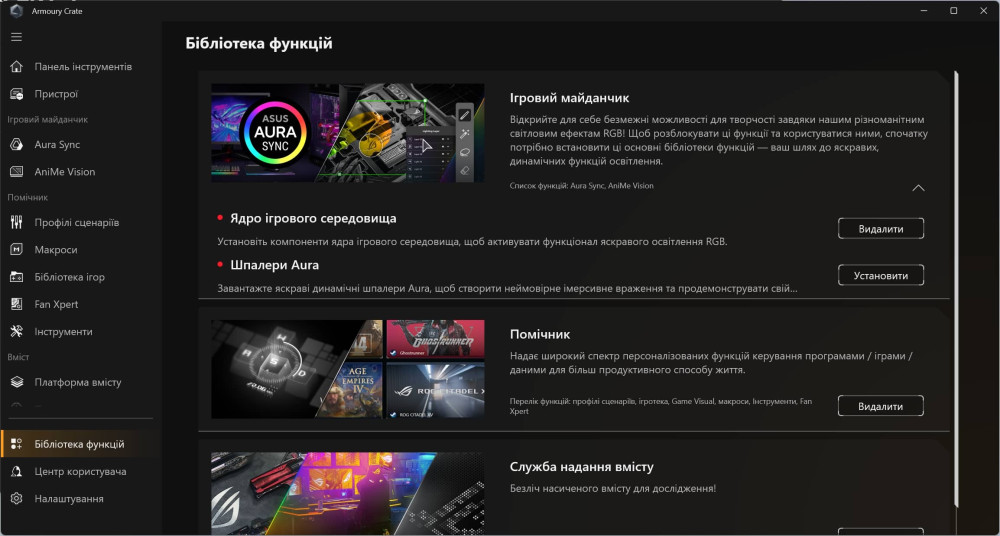

Библиотека функций и контент-модули

Внутри Armoury Crate доступна «Бібліотека функцій»: ядро игрового окружения, Aura-эффекты, помощник со сценариями и макросами, а также контент-разделы. Это не обязательно к установке — модули ставятся по запросу. Такой подход экономит фоновые службы и держит LTSC-среду «чистой». Если RGB не нужен — достаточно оставить базовый драйверный стек и Fan Xpert; если подсветка важна — подключается Aura Sync, и тогда плата, СЖО и видеокарта синхронизируются по одному профилю.

| ASGARD A98X3D — раздел 2. Синтетические тесты |

Синтетика здесь нужна не ради «красивых медалей», а чтобы понять поведение железа под предсказуемой нагрузкой: как держится частота, где ложится температура, как ведут себя вентиляторы и питание. Все цифры — строго по тем скриншотам, что ты дал.

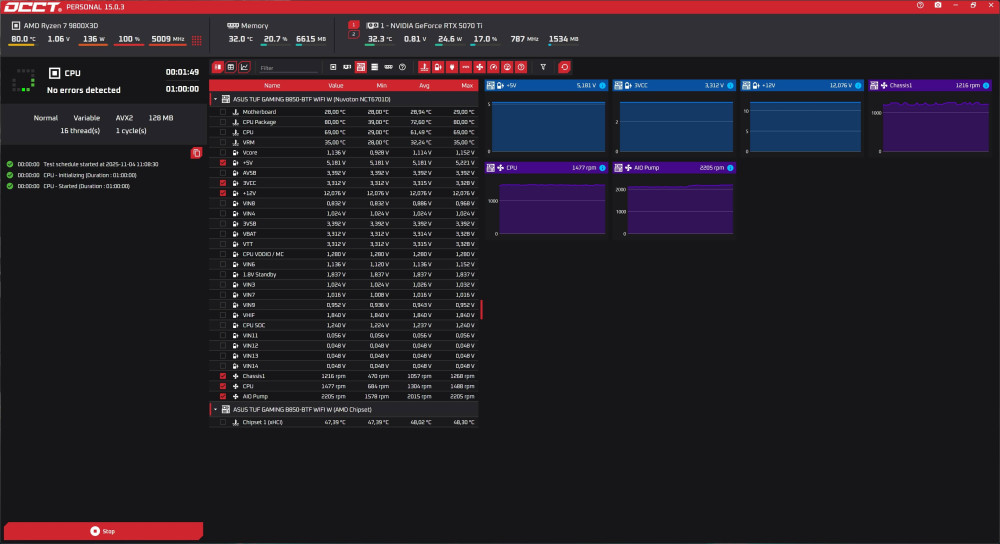

Процессор и общая стабильность (OCCT)

Под часовой стресс-нагрузкой OCCT процессорный пакет выходит к характерной для Ryzen 7 9800X3D полке: около 136 Вт по потреблению и стабильные 80 °C на протяжении сессии. В этот момент ядра не «пилят» частоту — софт фиксирует ровную линию без провалов, что говорит о корректной работе PBO и достаточном запасе по охлаждению. Важная деталь — телеметрия по VRM и системным датчикам: зона питания материнской платы держится около 59–60 °C, чипсет — около 47–48 °C. Для закрытого корпуса с верхним радиатором СЖО это показатель здорового воздухообмена: у VRM нет теплового мешка, а поток действительно проходит по прямой, как и задумано в BTF-компоновке.

Линии питания выглядят так, как и должны выглядеть в хорошем «золотом» блоке на 850 Вт: +12 В фиксируется около 12,07 В, +5 В — около 5,18 В, +3,3 В — около 3,31 В. Никаких заметных просадок или «дребезга» на графиках нет, что дополнительно объясняет спокойное поведение частоты под длительной нагрузкой. Помпа СЖО стабильно вращается на ~2205 об/мин, вентилятор CPU выходит на ~1477 об/мин, а корпусной канал, который несёт большую часть потока, стабилизируется около ~1216 об/мин. Акустически это умеренный, ровный шум без свиста и резких ступеней — кривая вентиляторов настроена плавно, и система не «перекрикивает» сама себя при коротких пиках.

При этом видеокарта во время чисто процессорного стресса остаётся фактически в режиме простоя — около 32 °C и единицы процентов загрузки. Это важное наблюдение: тепловой контур CPU не перегревает зону GPU, а воздушный тоннель внутри корпуса разделён естественно потоками, без взаимного подпекания.

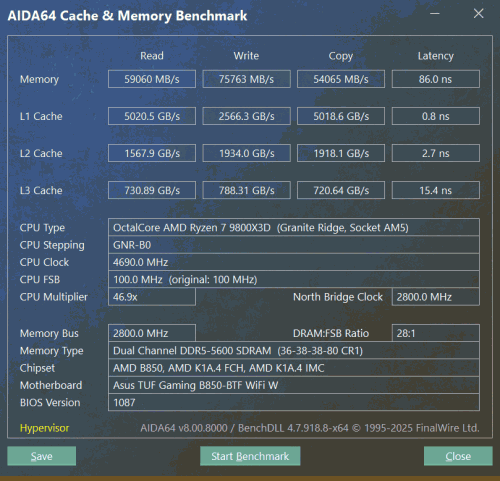

Память и кэш (AIDA64 Cache & Memory)

На тестах AIDA64 профиль памяти DDR5-5600 с таймингами 36-38-38-80 (CR1) даёт читаемую картину пропускной способности: около 59,0 ГБ/с на чтении, 75,8 ГБ/с на записи и 54,1 ГБ/с на копировании. Задержка держится в районе 86,0 нс. Для 32 ГБ в двухканале это аккуратный «баланс без авантюр»: не экстремальный разгон, но очень стабильный профиль, который не ломает энергоэффективность X3D-чипа. На фоне большого L3 у 9800X3D такие числа по оперативной памяти — оптимальная база для игр: процессор редко утыкается в пропускную способность ОЗУ, а латентность не выходит за рамки комфортной.

Кэш-подсистема в AIDA64 подтверждает «фирменный» характер X3D: L1 показывает более 5 ТБ/с на чтении, L2 — свыше 1,5 ТБ/с, а L3 выдаёт порядка 731–788 ГБ/с по чтению/записи при средней копии около 720 ГБ/с. На скриншоте видно также, что при нагрузке ядра крутятся около 4,69 ГГц, а северный мост фиксируется на 2800 МГц — именно такую связку частот и «любит» Zen с 3D-кэшем, когда приоритет отдан устойчивости буферов, а не гонке за мегагерцами.

CPU-Z и Cinebench: «чистая» производительность ядра

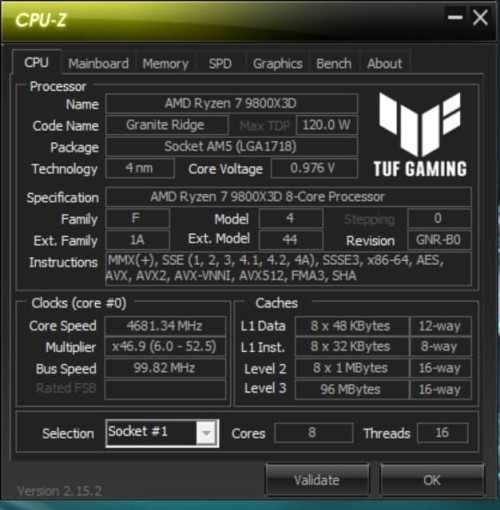

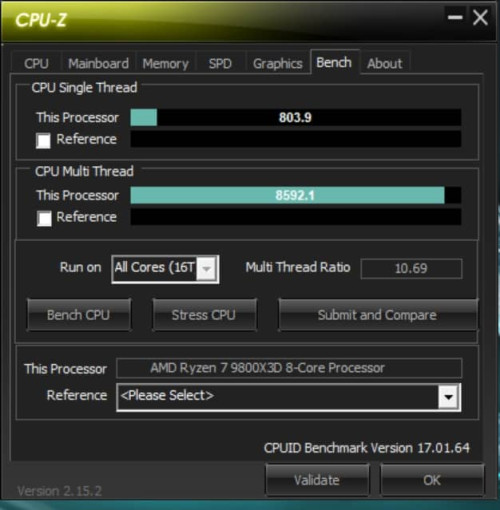

В CPU-Z вкладка CPU сообщает ожидаемые для 9800X3D параметры: 8 ядер, 16 потоков, техпроцесс 4 нм, максимальный TDP 120 Вт, множитель в момент съёмки 46,9× и напряжение около 0,976 В — софт часто фиксирует пониженное Vcore в паузах между пакетами, это нормальная картина для энергосберегающих кривых. Бенчмарк CPU-Z показывает 803,9 балла в однопотоке и 8592,1 балла в многопотоке, соотношение около 10,7×. Для игровой сборки это ровно то, чего ожидаешь от X3D-версии: сильное одиночное ядро и достаточный мультипоток без перегрева и «охоты за ваттами».

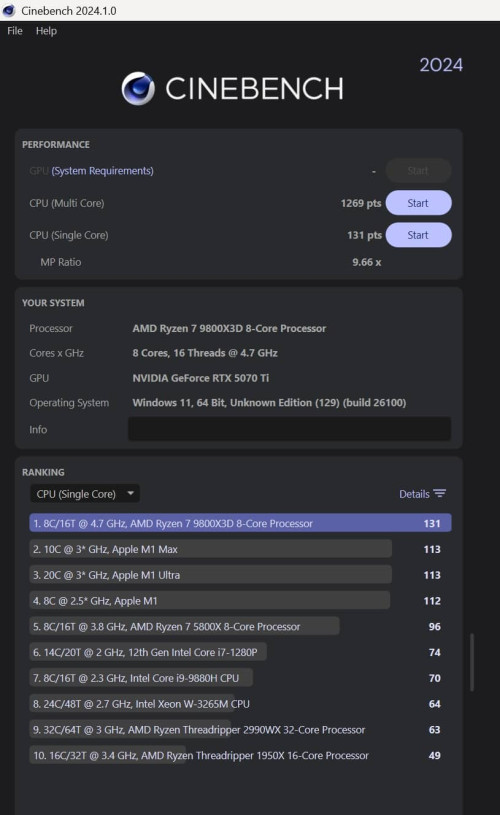

Cinebench 2024 закрепляет наблюдение: в многопотоке — 1269 баллов, в однопотоке — 131 балл. Эти цифры хорошо стыкуются с поведением в OCCT: пакет уверенно держится у 136 Вт, а «водянка» на 240 мм удерживает температуру в коридоре 80 °C без форсажа до крайних оборотов. Для реальных задач это означает предсказуемый рендер, быстрое экспортирование фото/видео и отсутствие «задушенных» частот после десятиминутного прогона.

Графика: паспортные данные и термопрофиль под нагрузкой

GPU-Z фиксирует именно ту видеокарту, что установлена в системе: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti на чипе GB203 (ревизия A1) с 16 ГБ памяти типа GDDR7 на 256-битной шине. Пропускная способность видеопамяти — около 896 ГБ/с, число унифицированных шейдеров — 8960, ROP/TMU — 96/280. Базовый и буст-клок в прошивке ASUS заданы на уровнях 2295/2588 МГц, а память работает на эффективных 28 Гбит/с (1750 МГц по шкале клиента). Resizable BAR активирован, драйвер — 32.0.15.8157 (линейка 581.57), цифровая подпись WHQL присутствует — у софта нет вопросов к комплектации.

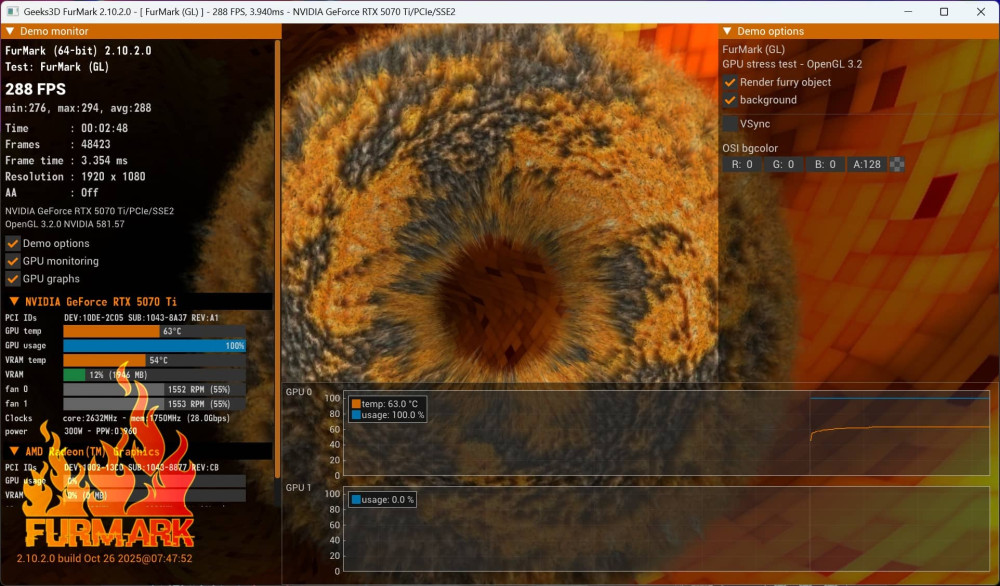

Под задачей чистого разогрева графического блока в FurMark температура быстро выходит к плато и останавливается около 63 °C, загрузка — 100 %, частота ядра фиксируется в районе 2630 МГц, память около 1553 МГц по шкале теста (эквивалент эффективным 24,8–28 Гбит/с в зависимости от счётчика), вентиляторы стабилизируются примерно на 55 % от максимума, что соответствует ~1550 об/мин. Важно, что для такого «волосатого» сценария корпус не начинает «петь»: воздушный тоннель свободен, и вентиляторы не сталкиваются с плотной стеной жгутов — этому как раз и помогает BTF, где вся силовая проводка спрятана за платой, а торец видеокарты чистый.

Как это читать целиком

Картина складывается в цельный профиль. В простое — низкие обороты, холодные датчики и тишина благодаря плавным кривым Fan Xpert и отсутствию помех в воздушном тоннеле. Под длительным CPU-стрессом — около 80 °C на пакете при ~136 Вт и комфортные ~60 °C на VRM, что прямо указывает на адекватную обдувку зоны питания и хороший контакт помпы/радиатора. В GPU-стрессе — около 63 °C при полной загрузке и устойчивых частотах за 2,6 ГГц без «пилы» по RPM. Память и кэш демонстрируют именно тот баланс пропускной способности и латентности, который раскрывает силу 3D V-Cache в играх, а синтетика CPU-Z и Cinebench без сюрпризов подтверждает высокий одноядерный отклик и уверенный многопоток.

Итог по синтетике простой: железо в этой конфигурации работает так, как ожидаешь от хорошо собранной BTF-системы. Температуры честные и повторяемые, частоты не плавают, питание держит линию, а акустика не «стрессует» пользователя. С этим фундаментом можно спокойно переходить к игровым тестам — будет интересно посмотреть, как поведут себя температура и обороты при реальной нагрузке на связку «CPU с 3D-кэшем + GPU на GDDR7» в трёх разных проектах.

| ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ |

| Тестовая конфигурация | |

| Тестовые стенды |

|

| Мультимедийное оборудование | |

| Программная конфигурация |

|

| Операционная система | Windows 11 |

| Графический драйвер |

Nvidia GeForce/ION Driver Release 581.80 |

| Программы мониторинга |

MSI Afterburner |

| ИГРЫ |

| Europa Universalis V |

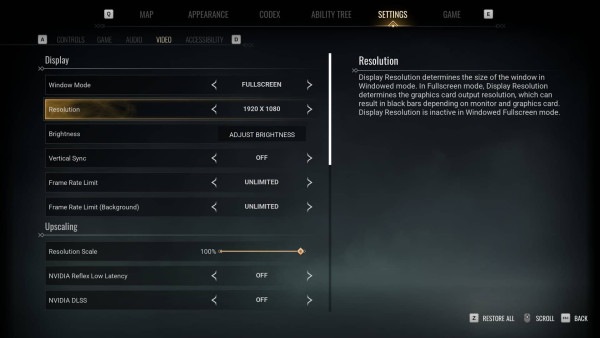

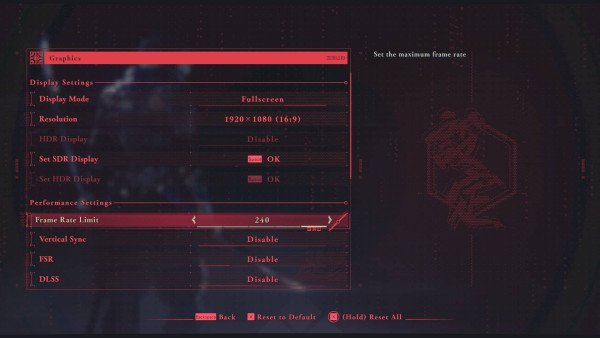

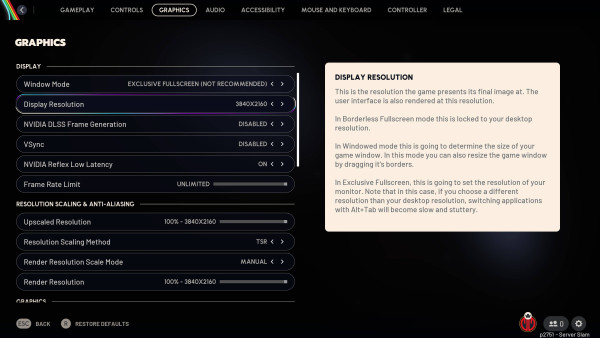

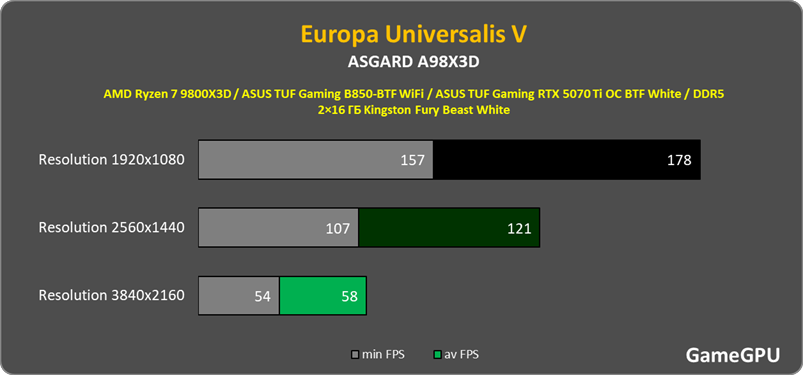

Europa Universalis V. Экономическая «тяжёлая» стратегия традиционно любит частотный отклик и кэш; за это здесь отвечает X3D. В 1080p выходит 178/157 — интерфейсный скролл и боевые стеки двигаются гладко. В 1440p — 121/107, что на практике ощущается так же ровно. В 4K — 58/54; геймплей не требовательный к мгновенному отклику, поэтому 54–58 кадров в стратегическом проекте комфортны.

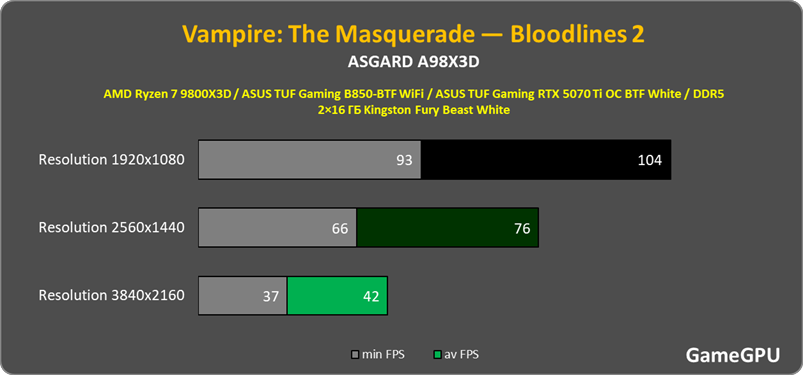

| Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 |

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. В 1080p — 104/93: спокойные три знака, с запасом для динамики в драках. В 1440p — 76/66: цельные 60+, управление остаётся цепким. В 4K — 42/37: красиво, но не быстро; ради ровной шестеркидесятки понадобится умерить тени и пост-эффекты.

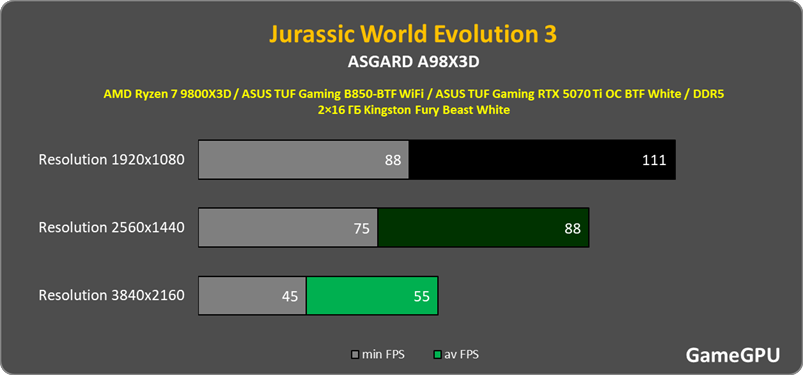

| Jurassic World Evolution 3 |

Jurassic World Evolution 3. Это уже визуально сложнее. В 1080p — 111/88: комфортная игра на мониторах 100–120 Гц без «рваных» просадок. В 1440p — 88/75: плавно, красиво, управление не «ватное». В 4K — 55/45: для одиночной «песочницы» нормально, но для идеально ровной шестеркидесятки парочку тяжёлых опций всё же стоит опустить.

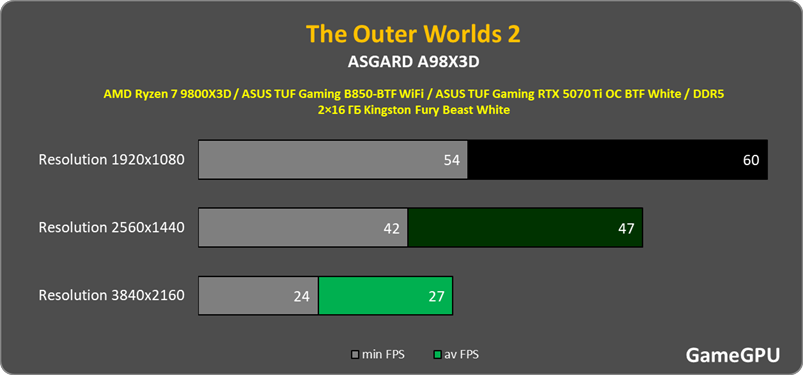

| The Outer Worlds 2 |

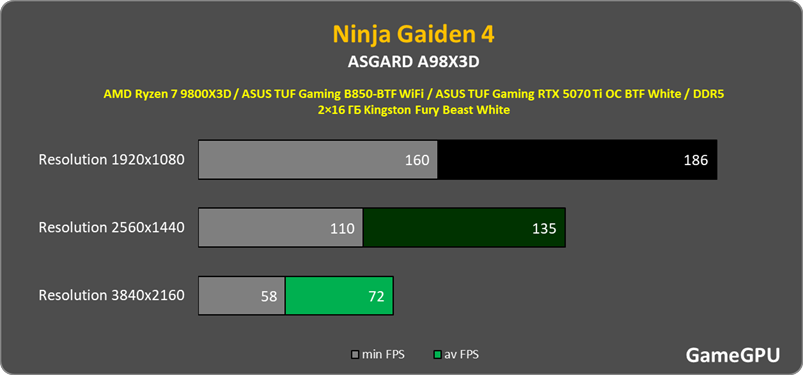

| Ninja Gaiden 4 |

Ninja Gaiden 4. Экшен реагирует мгновенно: 186/160 в 1080p — именно тот быстрый ритм, ради которого берут 165–180 Гц. В 1440p — 135/110: связка остаётся острой, тайминги приемов не «плывут». В 4K — 72/58: играть можно, управление остаётся собранным, но для супер-плавности лучше 1440p.

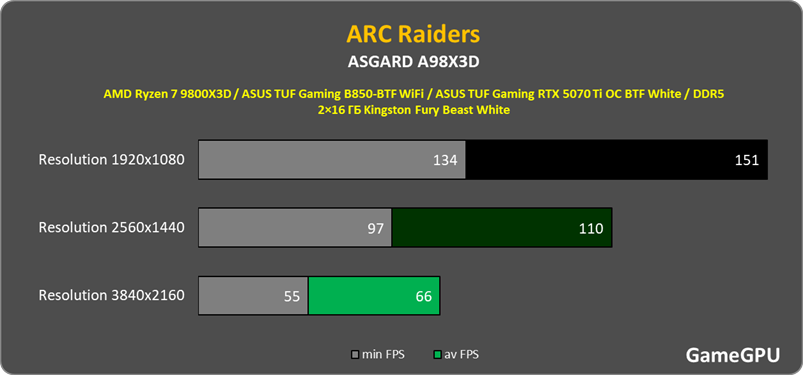

| ARC Raiders |

DOOM The Dark Ages запускается стабильно при 1080p — 73 кадра в секунду. При 1440p средняя производительность составляет 51 FPS, что тоже приемлемо. А вот 4K заметно ограничен — всего 25 FPS, так что для плавной игры придётся снижать настройки.

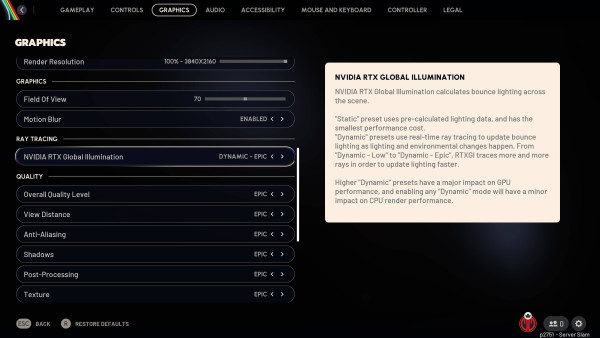

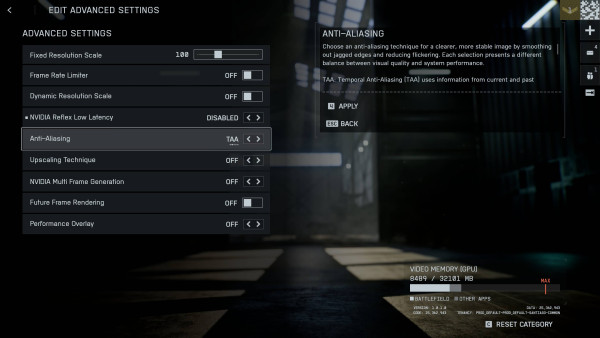

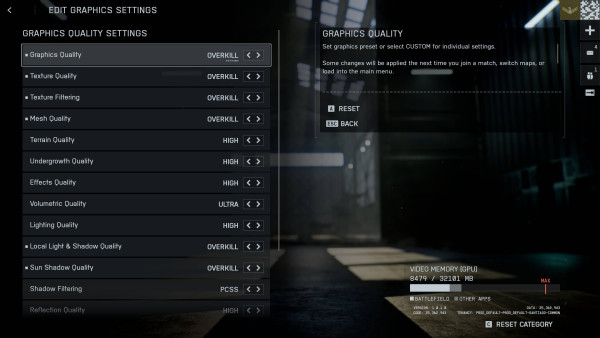

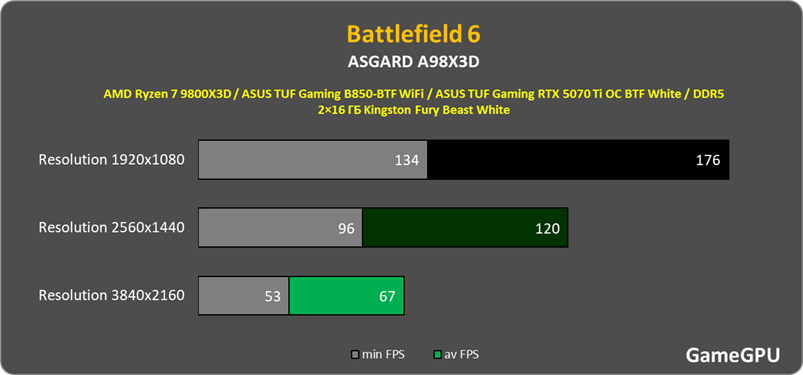

| Battlefield 6 |

Battlefield 6. Связка «X3D + 5070 Ti» здесь раскрывается как надо. В 1920×1080 получаем 176 FPS в среднем при 134 минимуме — CPU-голод не мешает, карта не упирается в проц. В 1440p цифры 120/96 выглядят ровно тем, что нужно для соревновательных режимов на 120-герцовом мониторе. В 4K видим 67/53 — держится «киношная» шестьдесятка, без падений в зону дискомфорта.

Что это значит в реальности.

Для монитора 1440p сборка попадает «в точку»: в быстрых играх держит 100–135 FPS, в визуально тяжёлых — 75–90 FPS, в самых прожорливых — устойчивые 60 после небольших правок графики. В 1080p раскрывается максимум частоты и отклика — логика X3D и чистый воздушный тоннель BTF делают своё дело. В 4K это честный уровень «60 FPS там, где движок позволяет, и 40–55 FPS в самых тяжёлых проектах»; для стабильной шестеркидесятки разумно придержать пару эффектов, не ломая картинку.

Если нужен короткий вывод без романтики: 1440p — родное разрешение для этой конфигурации. 1080p — для киберспортивного темпа, 4K — для сюжетных игр с умеренной графической экономией.

| ВЫВОД |

|